|

您是从题奏本章、奏折等文书流转的角度来分析晚清政权的权力分配,欧博abg从您书中的叙述来看,除了咸丰末年赞襄政务大臣辅政时期,军机大臣几乎没有机会突破权力的天花板。即使在立宪改革时期,军机处还是以请皇帝御批的方式回应资政院的质询,文牍主义造成的政治运作惯性为什么如此强大? 李文杰:文书是制度里非常重要的一个要素,尤其是在中国历史传统中,文书政治非常强大。我们从先秦开始就重视文字成档,“左史记言,右史记事”。什么东西一定要留有纸面的记录,能向你出示,好像有这个东西才算可靠。研究中国古代史的学者,经常(相对而言)能碰到新发掘的两千多年前的行政文牍,军事的、法律的都有。我们的学者,甚至连稍微受过训练的学生,也能直接释读略做整理的简牍;而在世界其他地区,首先是找不到这么多的文牍,即便有类似的文献,因为隔了很多世代,有语言文字上的隔阂,想要释读也是很困难的。这是文牍主义强大的一个传统的基因。 另一方面我们也要注意,文书背后体现的是权力和责任的关系问题。我们往往注意的是权力的方面,觉得一份文书、一条上谕下去,令行禁止,能体现君权或者行政权力的贯彻,但实际上它背后还有连带责任的问题,也就是说,文书是可以免责或者分散责任的。比如,现在疫情期间,出上海到其他地方去出差住宿,尤其是重点防护地区,对方会让你出示并且签署一些材料。这些材料现在已经电子化了,但性质上仍然是行政文书。我们也许会想:把健康码、行程码发给你看不就行了吗?这是通用的,全国都可以承认,但是不行。对方会让你签协议,承诺或者保证很多条目,为什么?这背后就是责任的体现,有这个东西,如果后面出现问题,对方可以免责。我们看到的好像是厚重的文牍,但实际上人家的出发点是,有协议保证之后,出问题责任不在我。这个东西很形式,但形式也很重要,我们看到的是权力的运用,对方看到的是自己的责任问题。

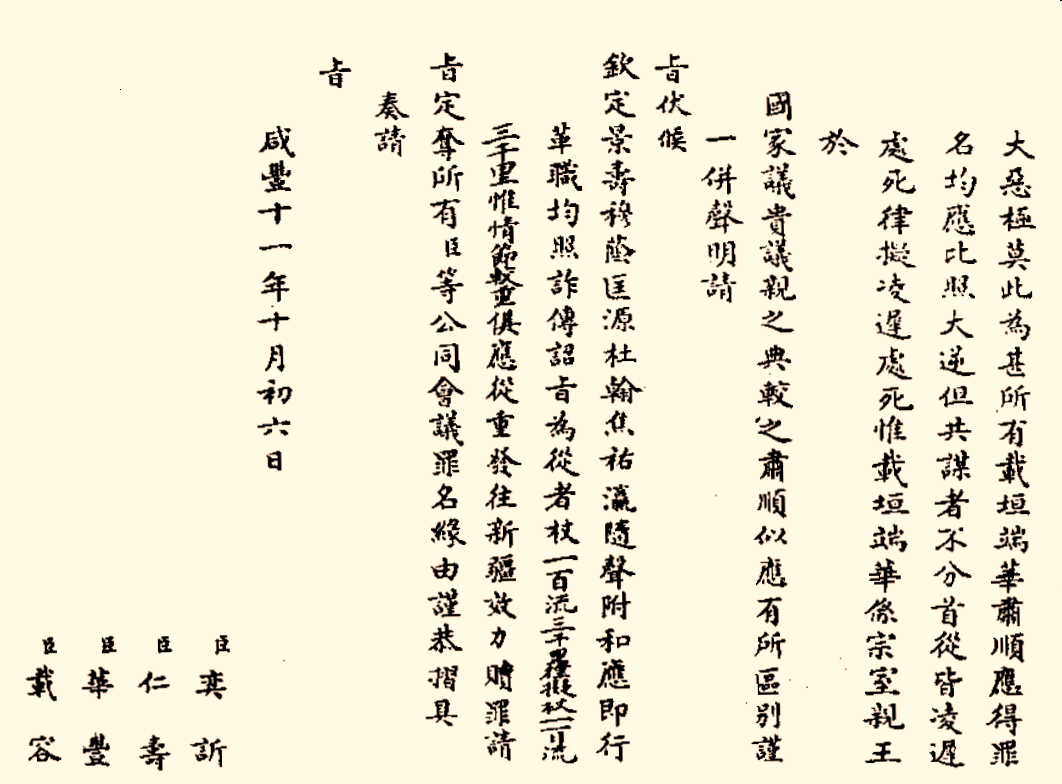

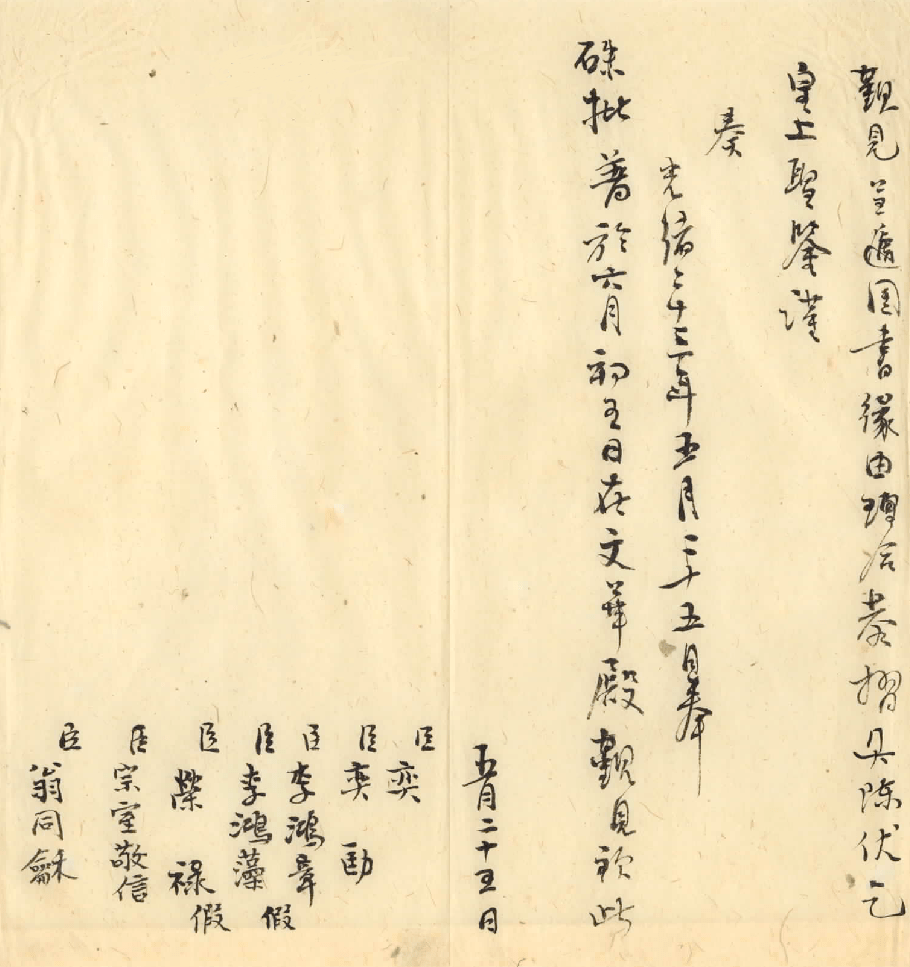

以上三图为1861年廷议怡亲王载垣等人罪名的公折署名(多达约一百八十人) 文书政治的强大,有权力和责任两方面的因素。它可以让人免责、分责,体现在君主身上也是这样。不要看他大权在握、高高在上,他有多大的权力,就有多大的压力。我在书里举过一个例子,甲午战争后,清朝把台湾割让出去,我们会总结说清政府割地赔款、丧权辱国,欧博官网但具体到历史情境里,这个事情对皇帝是有很大震动的。光绪帝非常着急地跟军机大臣说:“台割则天下人心皆去,朕何以为天下主?”他觉得这么严重的事情发生了,他有责任,皇帝都要当不了了。君臣都一样,有权力就有责任,而文书签名可以把这些权责分散掉。书里讲的各种文书,包括部院奏折、新政时期的上谕署名,都要从权力和责任两个方面来看。在传统社会或强调威权的社会里,对文书的倚重可能更强一些,尤其是制度越完善,承平时期越长的情况下,倚重程度越大。如果在乱世,需要去调整或者再创制度,反倒没有那么倚重。

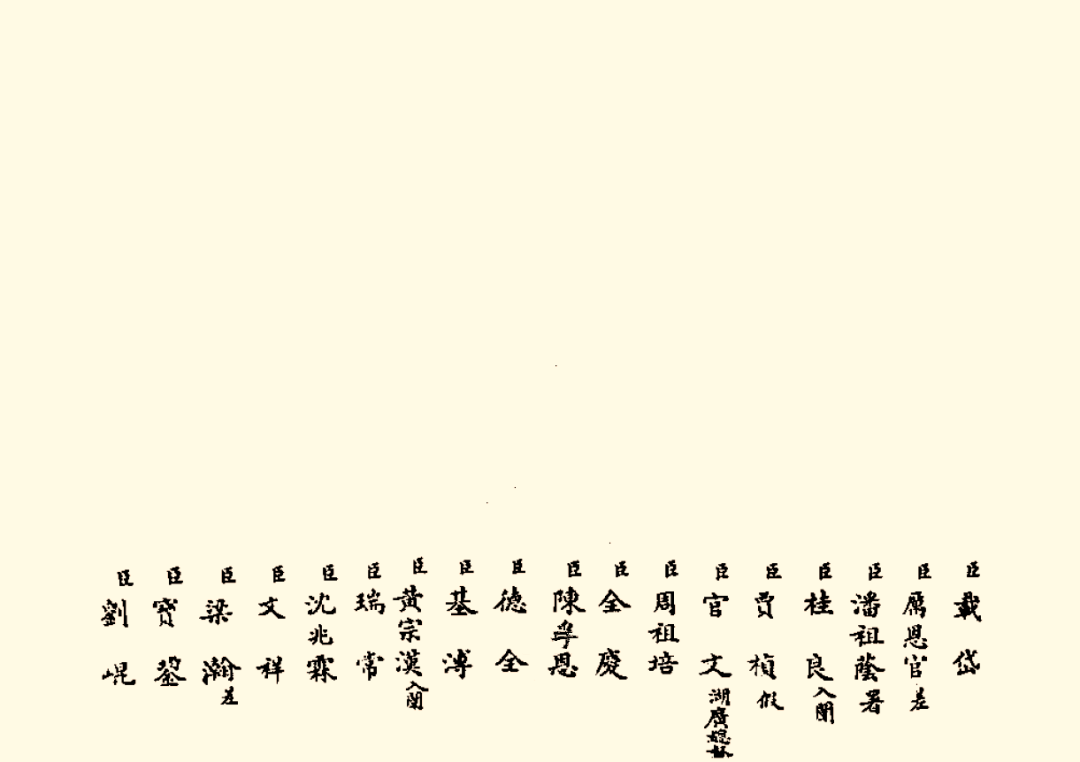

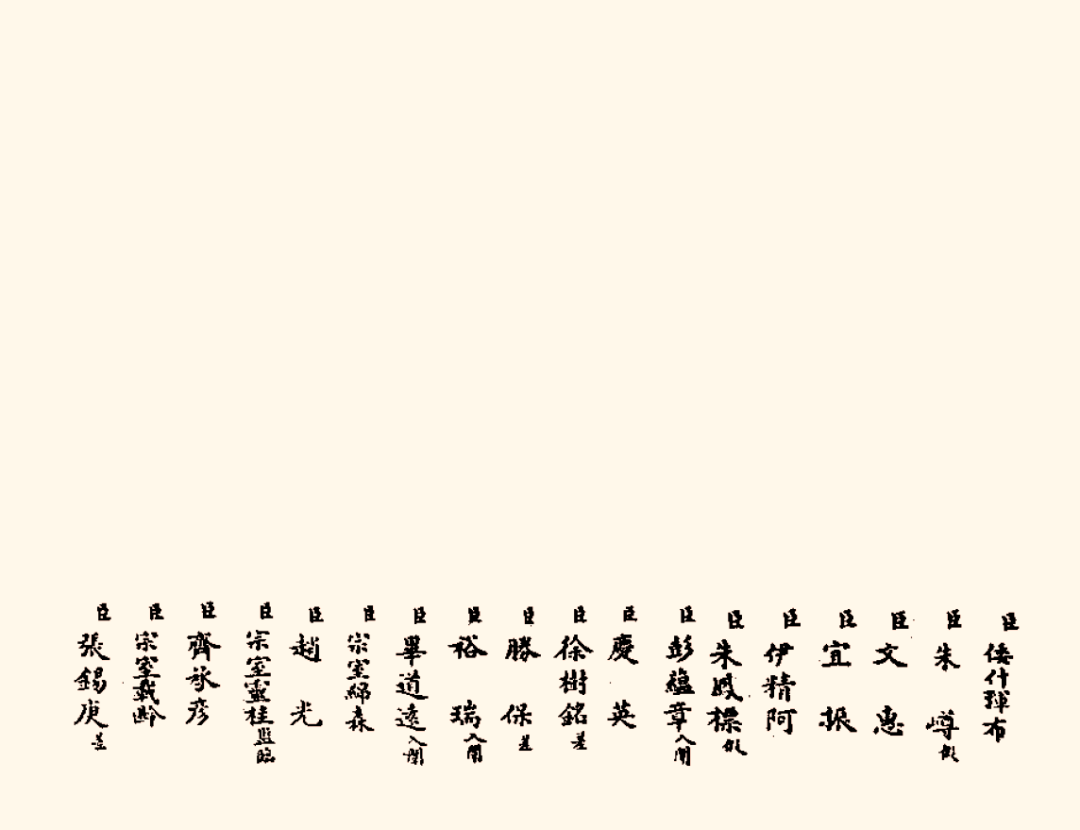

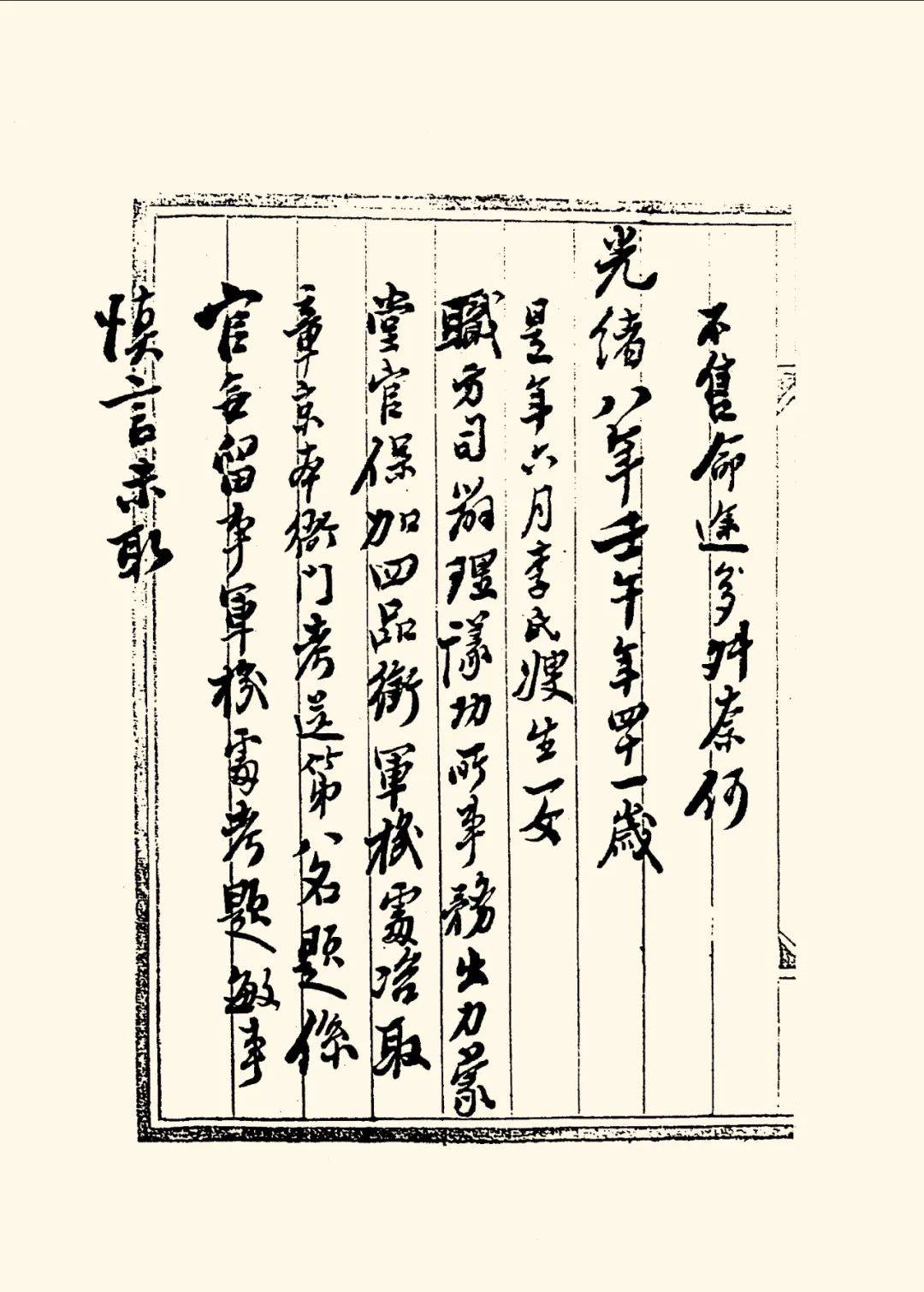

户部管部大学士尚书侍郎集体署名的“全堂衔”奏折 当然,近代西方也有完善的文书系统,我研究中英关系时,看他们议会文书、外交部档案中的决议案、辩论记录和信件,都会有记录,但跟清朝比较起来,还是逊色一些。你看我书中举的总理衙门文书的例子,一份奏折、一份照会,从起草、修改、到定稿、签署,每一步都有相应的责任人的签字记录,任何一个环节出了问题,都可以找到对应的人。正因为如此,体制中的权力和责任,也就被文书限制住了。在上位者可以调整文书的接触范围、处理流程,来限定这个系统中各方的权力;施政者可以通过文书,来分担自己的责任,降低风险。这些因素共同造就了传统的文牍主义。 甲申易枢时,包括翁同龢在内的军机大臣对于盛昱奏折的内容一直不知,而且一纸令下,整个军机处就全部撤换;庚子年间,在对列强是否开战的问题上,皇太后三次上谕一次比一次严厉,军机大臣的意见几乎毫无作用,皇帝/皇太后对奏折的绝对先阅权、处置权维持得相当好,皇权或曰君主专制的弹性如何体现? 李文杰:首先,军机处制度之所以建立和确定下来,有个人的像雍正帝的主观意愿,但是从历史脉络上来讲,它可能是一个必然的形式,从明朝以来一直就这么走,这是一个共识,就是让大权操之在上。因为人们觉得以前之所以政局动荡不稳,是因为有人可以和皇权抗衡。走到军机处这一步,不完全是皇帝主观意愿说要乾纲独断,所以设立军机处。 您刚才举的那两个例子,一个甲申易枢,一个是庚子宣战,从士人的角度来看,欧博好像做得很荒唐,是最高统治者的昏招:为什么把相对能干的恭亲王弄下去,换上醇亲王;又为什么和“怪力乱神”混到一起,而与列国宣战?如果回到当时的情境,就会发现慈禧恰好是倚重清议或者民意的。甲申易枢拿的是清流人物盛昱的奏折做文章,盛昱弹劾军机处,说军机大臣在中法战争中无所作为,导致“疆事败坏”,理应承担责任。慈禧就是利用这种清议向恭亲王开战,如果没有这一层,乾纲独断来做这么大事情还是有点困难的。庚子年宣战也是这样,我们今天会注意到,总理衙门大臣许景澄、袁昶、徐用仪都反对开战,但实际上主战的势力更大,包括宣战上谕的起草人连文冲,他是军机章京,也代表普通的中层京官。我们看《义和团档案史料》,发现在戊戌政变之后,排外是一种普遍的士庶心态,不全是媚上逢迎。慈禧后来说,她“误听人言,弄成今日局面,后悔无及,但当时大家竞言排外,闹出乱来”。正是有这些思想基础,才能把火点起来。你可以说慈禧倒行逆施,但也可以说她接受或者至少利用了民意和清议。这种时候,在上位者的自觉性很重要,其实两边都可以选,因为两边都有基础;士大夫的角色也很重要,他们能影响大环境。最后有不好的结果出来,不完全是上面的昏招。 “晚清的廷议与决策”一章,您统计的二十七次廷议中,除了讨论如何处理崇厚的三次会议有所争论并为皇帝/皇太后所接受,其余的争论或者无关大局,或者最后写成的汇奏稿走“中间路线”,这样形成廷议决策的合理性何在?或者如您所说,只是反映了庞大的官僚集团的共识而已? 李文杰:共识确实重要。我们要了解当时的政治逻辑,官僚集团考虑的是维持集团整体的稳定,这一点甚至优先于政策的合理性。 孟子有一句话:“为政不难,不得罪于巨室。”说政治没什么难的,不要得罪世家大族,顺着他们的意思就行。这是战国时期的情况。世家大族到后来慢慢没有了,约等于上层的官僚集团。官僚集团维持一个共识,这对于为政是最重要的。因为他们相当于国家的大脑,这群人都同意做某件事情,这就够了;至于做得对还是错,对国家长远发展有没有利,是次要的。这也是我书中写的集体担责体制下的心态。更何况,很多事情今天看起来黑白分明,但在当时很难判断对错,这一群社会头脑的意见就更重要。例如1900年,欧博娱乐沙俄出动了约十七万远东兵力占领我们东三省,后面赖着不走,导致了1904年的日俄战争。这个战争,清朝的对策是“局外中立”,但暗地里是希望引日本势力把俄国人赶走,并且部分得到了实现。这种不得已的做法看上去相对合理吧,这也是当时上层的共识。结果呢,日本势力深度介入东北,到1931年占领了东三省。这时再来看1904年的助日举措,合不合理?当时是看不出来的,可能要等三十年、五十年才能看清楚。在这种情况下,当一个决策的后果晦暗不明的时候,更需要倚重和凝聚上层的共识,否则就会无人做事、无人担责。 还有一点也要注意,今天看起来不重要的细节,当时可能会特别重要。比如垂帘听政的礼仪、比如皇陵的规制,这些细节我们看来只会觉得枯燥,做错一点也没关系;再如光绪帝即位初期关于皇嗣的争议——光绪帝生了皇子,要过继给同治帝。这本来就是即位时定下的事情,几年之后,一个叫吴可读的主事居然为了强调这件事而选择自杀。光绪帝的皇子是否过继给同治,不都要继承皇位吗,有什么关系?但这些我们认为不重要的事情,当时可能关乎国体,不能说无关大局。礼制问题就关乎国体,一般都会交给廷议,让大家来集体讨论。讨论出什么结果都行——既然是大家商量同意的,以后出了事情不要怪皇帝,逻辑就是这样。

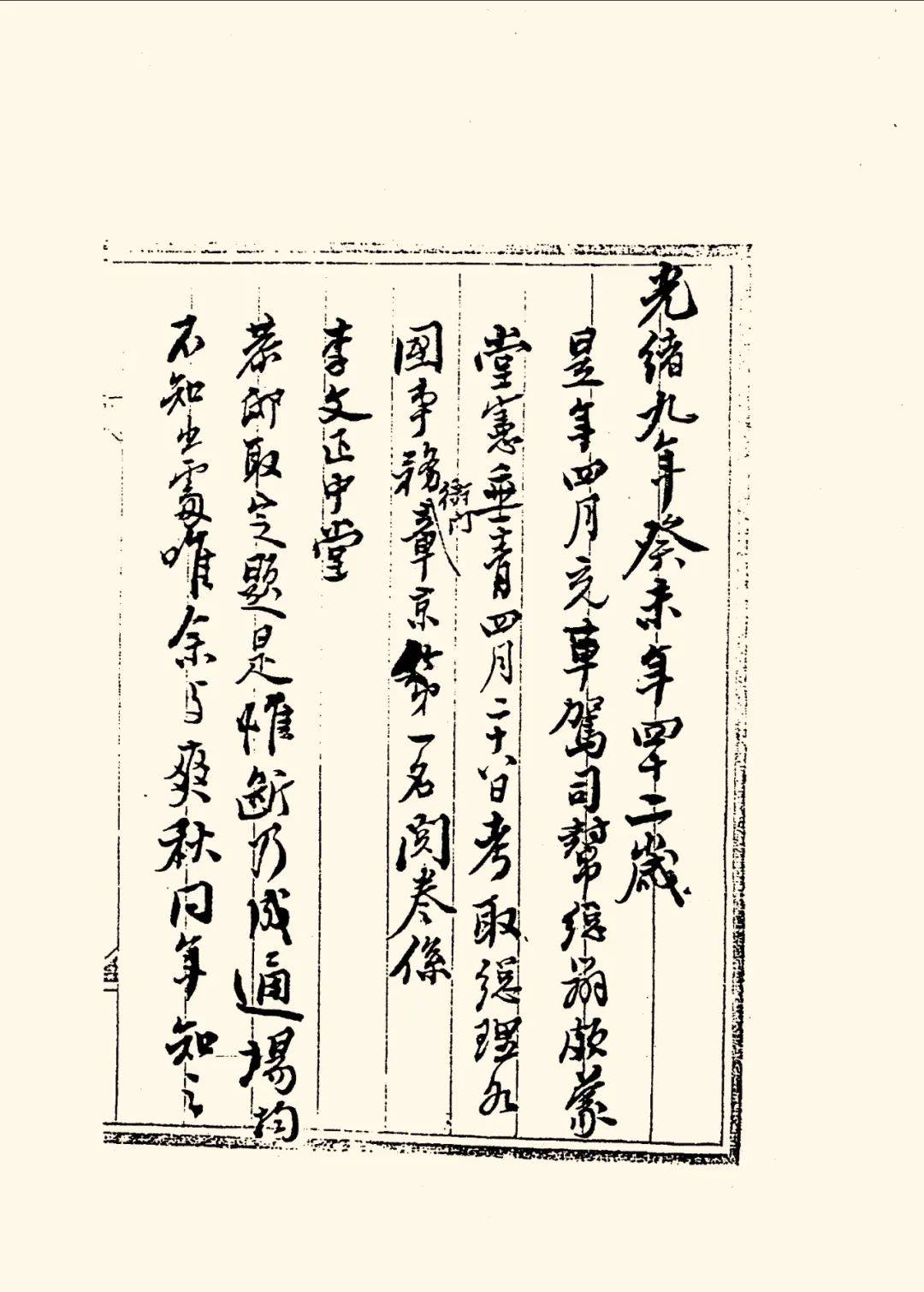

总理衙门“全堂衔”奏折 您不太认同“在嘉庆朝已形成章京们的实际专政”的说法,晚清的章京有点类似官员的秘书,这似乎不太符合我们对秘书权力边界的一般想象,而且,您在叙述总理衙门章京的职能时,总理衙门出现了“清朝中央机构中少有的、一定意义上的‘章京/秘书专政’,出现位处中层的司官在摒斥胥吏办事的同时,又让大臣倚重的现象”,军机处为什么没有这种情况发生? 李文杰:这两类章京有很大的区别。一个是文字秘书,另一个是有着专业和专长的秘书,这是他们的根本区别。军机章京和总理衙门章京的来源是相同的,都是科举考出来在内阁和六部做司官的一批人,然后通过考试被选拔到的两个机关。他们有的进了军机处,有的进了总理衙门。如果前一个考试考得比较好,被选出来,可能就去军机处不去总理衙门了。像吕海寰,做过驻德国公使、中国红十字会会长,他是一个普通的兵部候补主事,跟后来康有为的地位一样。他报考军机章京没考上,隔几年又报考总理衙门。考试程序完全一样,作文题目也类似,连考官都是一样的,都是奕䜣、李鸿藻那帮人,因为他们在军机处和总理衙门两边兼职。

吕海寰自叙报考军机章京 作文题敏事慎言(记忆有误)

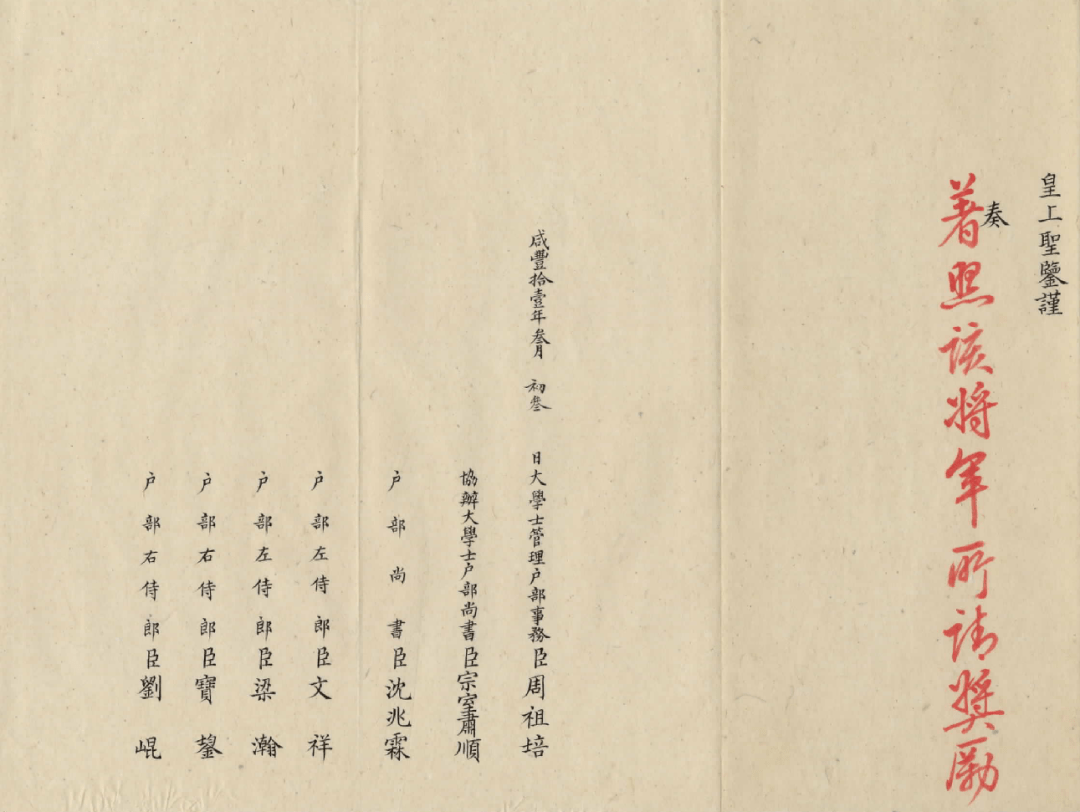

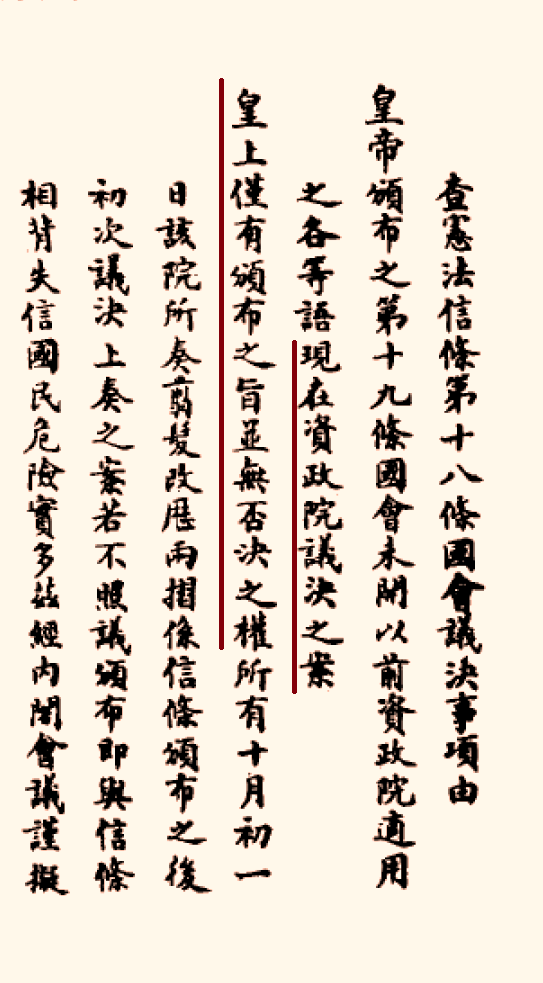

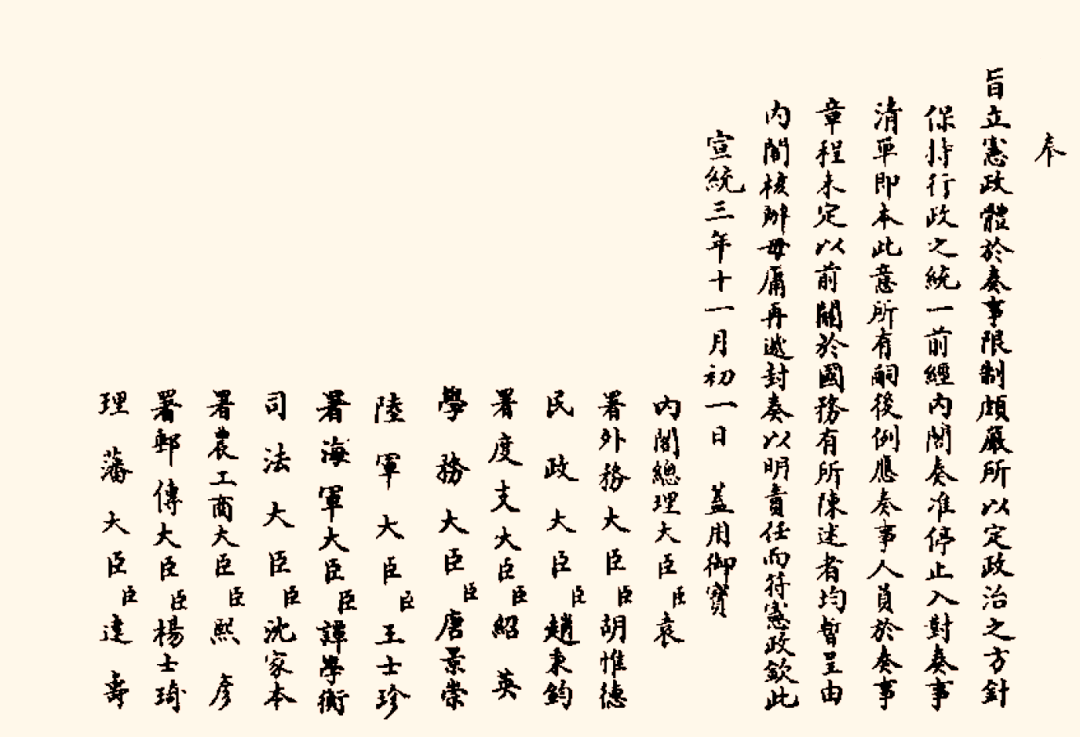

吕海寰自叙报考总理衙门章京作文题惟断乃成 总理衙门工作很专门:海关税收、跟洋人打交道买枪炮、交涉教案、借款、划界这些事情。在总理衙门有一套训练程序,进去先收发文件、阅读并且编订档案,熟悉了业务,再慢慢参与起草文件。时间长了,他们耳濡目染,专业能力就培养起来了。虽然大部分人都不通外语,但知道跟洋人打交道要注意什么关节、要避免哪些陷阱,自己要学习哪些实用的知识,我写《中国近代外交官群体的形成》的时候,就讲到了他们的成长模式。 军机处不一样,他进去就是给皇帝写上谕的,没有专业,很容易被替换掉。某章京家里面丁忧或他升官了,再派人去替换就好了,不会对军机处业务产生大的影响。但如果总理衙门章京被替换了,新人可能就玩不转了。汪大燮担任总理衙门章京,给他弟弟汪康年写信说,现在俄国股“少了事之人”,没有人能办俄国事务,因为我入手比较快,办事比较靠谱,所以他们想把我从英国股调过去。他们的工作在某种程度上具有不可替代性,自然被倚重的程度就高一些。军机处就没有这种烦恼。有的学者可能认为,军机处会形成自己特定的利益,对皇权构成一定的挑战,也会把军机章京安插在帝国的各个角落去做官,形成权力网。我不太认同这个说法。军机章京之所以被派到各个地方去做官,是因为军机处有保奖制度,能够帮章京快速升迁。京官的位置有限,他们就会被保送到外省去做道台、做知府,未必是因为特殊的部门利益。他们职司传达纶音,没有扩张部门利益的必要。与军机处这个秘书机构相对的,是当时主管财政、管人事、管外交的专门机构,它们容易形成部门利益,和省级衙门发生冲突。像总理衙门管外交,它希望控制各省海关道的任用。这不仅因为海关道台是肥缺,能安排一些自己人,更因为海关道台要和洋人打交道,要管理新关的税收,这些都是专门的工作,需要经验和专长,并且海关道的业务出了问题,外国公使还是要找总理衙门进行善后,总理衙门自然希望扩张这一部分的人事权和税收处置权,让自己的业务更顺手,这就会和户部、和督抚形成一定的紧张关系。这是跟军机处不同的地方。 晚清的文书流转制度,很大程度上延续明代废宰相以来的君相之争的思路,尤其是康熙年间奏折制度形成后,“断不至有权臣”,皇权从制度上彻底压制了相权,那么我们该怎样看待曾国藩、李鸿章、张之洞这些晚清名动朝野的封疆大吏的权重,他们是如何影响到中枢的决策的? 李文杰:“权重”不能说没有,但可能被我们今天给放大了。这个放大,是从民国初年军阀混战的历史倒推回去形成的一个想法。皇权自然要考虑制衡各方势力,但没把他们当成心腹大患。平定太平天国以后,慈禧太后召见曾国藩,问他,军队裁的怎么样了?曾国藩说,湖南人裁了多少,安徽人裁了多少,一共裁了多少万。当时慈禧把他从两江调到了直隶。两江是湘军经营多年的地方,这么做当然也是要约束曾国藩下面的骄兵悍将,但到不了将曾国藩当做心腹大患来防范的程度,因为直隶包围着北京,直隶总督保卫京畿,责任重大。把曾国藩放在那里,是希望他好好施展,清理积弊,更好地为他们办事。杨国强老师引用过一段李鸿章的故事,我印象很深,说庚子辛丑议约的时候,李鸿章去西苑见联军的瓦德西,当时慈禧和光绪帝早就出京了,禁苑的防卫松弛,但李鸿章一进苑门就下轿步行。他当时已经快八十了,旁人问他怎么不坐轿,他缓缓地说:“犹是君门,老臣何忍忘之?”他们心中有这种君臣大义、上下尊卑的自觉在,就算有结构性的督抚权重,也是威胁不到皇权、左右不了中枢决策的。 真正威胁到君权的“宰相”,可能就是袁世凯了,这也可以从我书中提到的文书制度体现出来。晚清搞宪政改革,1911年5月成立了责任内阁,被人们称为“皇族内阁”。这个机构尽管有着责任内阁的形式,但权力仍然在皇帝手里,皇帝(监国摄政王)还是可以批阅奏折,可以接见上奏的大臣,可以发布上谕。武昌起义之后,清朝颁布了宪法《十九信条》。(我们可能认为武昌一声枪响,清朝就没了,但实际上它还在往前走。)这个信条说:“国会议决事项,由皇帝颁布之。”但是,袁世凯内阁把这句话解释成:资政院议决的法案,皇帝只能依从颁布,而不得否决。并且,奏折必须送内阁批阅,皇帝例行盖章,臣僚不许向隆裕太后上密奏。经他这么一番操作,君主还有什么权力?所以,袁世凯从制度上颠覆了明清以来的文书系统,也颠覆了文书背后的权责结构。按照新的设计,即便清朝不被推翻,皇帝也没有权力了,权力到了袁世凯那里。这是1911年10月之后的事情。君相权力的问题,在1911年有大的变动,但是持续时间很短,容易被忽略掉。1906年丙午官制改革,一部分人心心念念地说,老制度已经够好了,消灭了权臣,比历朝的相国府、中书门下优越,可是1911年的袁世凯内阁,不但在权力上重现、而且也完全超越了相国府和中书门下。

1911年12月7日袁世凯内阁“释法”否决了君主对文书的否决权

1912年1月19日袁世凯内阁拟旨禁止大臣向君主递政务封奏 在清朝的历代皇帝中,高阳将光绪综合能力排在第六,在读光绪习批奏折那一章时,我感觉他应该排名再靠前一些,不知您怎么看?而且,我跟您有同样的感受:“中国历史上最为勤政的君臣团队……为何造就了近代以来屈辱的内外困局?”这个问题您找到答案了吗? 李文杰:我没有最后的答案,只是对民主、威权、专制这样一些讲法,有新的认识。每一种制度下的决策,都不可能百分之百的完美。具体到文书行政上,商讨大事、签署文书的责任人多了,似乎形式上是民主了。但权力分散,责任也就分散了。权力分散能避免权力被滥用,但伴随而来的责任分散,很可能会造成决策的平庸化。我在大学里面,相对能理解这里的逻辑。打个比方,学校以人才队伍建设为头等大事,现在学校要进一个人,如果是人事处或院系的领导单独决策,他会做大量的准备工作,深入去了解情况,并且会惴惴不安,背负很大的压力:万一这个人是人才,错失了怎么办?万一不是人才,进了他后面造成负面影响怎么办?可是如果把权力下放到多人组成的委员会,大家在决策的时候会轻松多了。如果错过了一个人才,或者进的人不合适,大家也不会有负罪感,因为不是一个人干的,大家都投了票或者签了字,权力和责任同时都分掉了。当然,如果大家都本着公心和专业精神,就会有好的结果。 清朝的部院奏折有点类似,部院大臣要集体上奏折进行决策的建议,他们的权力是分散的,避免滥用或是威胁君权。但大家的见识、立场都有差别,统一意见谈何容易呢?于是只能找平庸的中间路线,求得都愿意签名的处理方案。所以笼统地说集中或者集体决策好或者不好,都不太合适。比较理想的状态,是在上者有相对理性的共识,并且有一批具有专业和担当精神的人来做决策。 光绪帝如果生在承平之世,以他的能力,可能是清朝一个中上的君主。他主观上求治的意愿很强烈,但是那个时代不允许他做什么事情,反而把他的心性脾气变得有点扭曲,用人和做事过于急躁,所以一个人的能力和历史地位不能脱离环境去讲。上海图书馆藏有朱学勤书札,朱学勤是同治帝身边的领班军机章京,秘书里的头儿,他在信里说,同治皇帝才刚刚亲政一个月,“悉复道光年间旧制”,军机处“寅正(4:00)必须到值,卯正(6:00)已召见矣”,说他很勤政,“恐一年后自可主宰”。我们认为同治帝好像很荒唐,但是他身边的人有自己的观察。他的勤政跟前面的皇帝一样,但能做成多少事情,跟他所处的环境以及环境造成的个人性格有关。 您是做制度史研究的,现在有学者提出“活的制度史”,能谈谈您理解的“活的制度史”吗? 李文杰:我倒没想这么深,这个概念应该是邓小南老师提出来的,她提倡用动态眼光,写出制度的发展变迁以及制度与思想、社会、学术的相互关系。我们很多时候,都是按照她提倡的路子在走。 我对制度倒是有一些多余的想法。首先,我研究制度史的感想,就是历史上承平时间越长,施政者的改革意愿越小,制度惰性可能就越大。制度会消磨掉自主性,让施政者习惯在既存的框架里面行走。就像文书行政,越到后面文书越多,也越累赘。好像所有的程序都照着惯例走就可以了,这是最偷懒、最省事,也最能够免掉施政者责任的做法。这个时候就需要有改革的自觉性。制度很重要,但是变革也很重要,制度在原来的环境中生长出来的,环境在变,制度也要适时进行变革。 我们今天所讲的制度或者相当于制度的知识,在传统士大夫眼里被看成是经世之学,是要作实际运用的,经常会出现在科举考试的“策问”之中,但新史学起来以后,我们有意去撇清史学与现实的关系,耻于去谈史学经世的一面。我在写书的过程中,不是以细节的考证为最终目的。我会努力去想一些不同时代、不同社会共通的问题,例如,究竟怎样才能理性地做决策?怎么看待权力的分与合?虽然说今天的社会与我们研究的时代在时空背景上完全不同,但制度发展有内在的规律,制度有背后的精神在其中,发现这些规律,把握它的精神,对我们理解自己生活的时代至少是有一些帮助的。制度史不是死的知识。这是我对活的制度史的另外一个注脚。 (责任编辑:) |