|

考功郎中主要执掌便是负责内外文武官吏之考课,欧博《唐六典》规定: 凡应考之官,皆具录当年功过、行能,本司及本州长官对众读,议其优劣,定为九等考第,各于其所由司准额校定,然后送省。(卷二) 由此可见,历年的考课记录由考功作为档案保存,因此行状首先必须申奏考功,令其检覆存档的历次考课的功过记录,以保证行状所载事迹的真实性。正是由于有这样须经官方审核的制度保证,虽然行状出自门生故吏之手,以亲故私家的立场记述死者生平,但其对于死者一生中种种未必体面的事迹却是无法回避的。以殷亮所撰《颜真卿行状》为例,文中叙及颜真卿因与当时著名酷吏敬羽交往而遭贬斥一事曰: 上元元年秋,时御史中丞敬羽,徂诈险惨,班列皆避之,公曾与之语及政事,遂遭诬贬蓬州长史。 与奸臣酷吏“语及政事”,可谓颜真卿政治生涯中并不光彩的一个桥段,《行状》对此的处理是低调的,但基本事实仍然清楚。作为对比,我们可以看到此事在令狐峘所撰《神道碑》中被记述为: 御史中丞敬羽,诈佞取恩,恶公刚直,乃以谤语阴中之。天威赫然,责命斯极,贬蓬州长史。 令狐峘将颜真卿因交往敬羽而遭贬一事叙述成敬羽构陷颜真卿,致使其遭到贬逐,完全扭曲了《行状》所叙之事。神道碑在相当程度上代表了官方的立场,如此叙事,其后有其政治目的在焉。而出于私家的行状却由于将受到官方的检核,而无法回避逝者一生中那些并不太光彩的事件。 由此我们可以看到,出于门生故吏的行状虽难免有所虚美,但基本事迹是详尽可靠的,其中所展现的个人形象与历史细节应更近于真实。然而当行状呈递朝廷之后,国家权力通过制度与惯例,对行状中尚近于真实的死者形象开始了一系列修正与塑造,而这一番重塑最重要的目的是隐去某些事件的真相,使当时与后世的历史叙述保持官方所认可口径。而这一番重塑的第一步便始于议谥。 二、政治漩涡中的谥号 行状的最基本的功用便是朝廷议谥的依据。谥号渊源于西周,是国家对后妃、王公及一定品级的官员身后的一字褒贬,不仅代表着官方对其一生的定评,而且借此昭示后代,以为劝诫,故谥有美恶,而美谥亦有等级之分。身后尊荣的美谥不仅掩饰了官员生前的种种瑕疵,更使其在生命消逝后仍享有荣名和美誉,所谓“樊哙市井徒,萧何刀笔吏。一朝时运会,千古传名谥”(《旧唐书·李密传》载密所作五言诗),故而将美谥谓为官员最后的欲望亦不为过。德宗时代的太常博士李虞仲在奏书中所说“谥者所以表德惩恶,《春秋》褒贬法也。茆土爵禄,僇辱流放,皆缘一时,非以明示百代,然而后之所以知其行者,惟谥是观”,集中代表了官方对于谥号的认识。因此定谥在当时即被视作“国家之大典”,即使少数官员如令狐楚等遗命家属死后不得请谥,但朝廷仍要求其家“守彝章”“准旧例”进行请谥,而不必在意死者的遗愿。由此可见,请谥与否早已超越个人私事,成为国家塑造官员身后形象的重要步骤。 从家属请谥、太常拟谥、尚书议谥到最终定谥,唐代对于官员谥号的确定与控制有着严格的制度。《唐六典》记载开元时代的制度云: 其谥议之法,古之通典,皆审其事以为不刊。诸职事官三品已上、散官二品已上身亡者,其佐史录行状申考功,考功责历任勘校,下太常寺拟谥讫,覆申考功,于都堂集省内官议定,然后奏闻。赠官同职事。无爵者称“子”,若蕴德丘园、声实明著,虽无官爵,亦奏赐谥曰“先生”。(卷二) 从实际运作上来看,大抵太宗时期太常定谥之后,诸朝官都可纠驳,至高宗咸亨年间,许敬宗去世之际,议谥者似已仅限于尚书省官员。此后这项制度始终严格贯彻,欧博娱乐至五代北宋仍旧施行。 行状在交付尚书考功审核合格后,便移交太常礼院,由太常博士撰写谥议,并初步拟定谥号。谥议必须叙述逝者一生重要事迹作为拟定谥号的依据,考功移交来的行状则是撰写谥议的当然的材料来源。以今谥议与行状并存的韩滉与独孤及为例,《独孤及谥议》所叙事迹皆见于《行状》,而韩滉之《行状》与《谥议》皆出自顾况之手,其渊源可知。

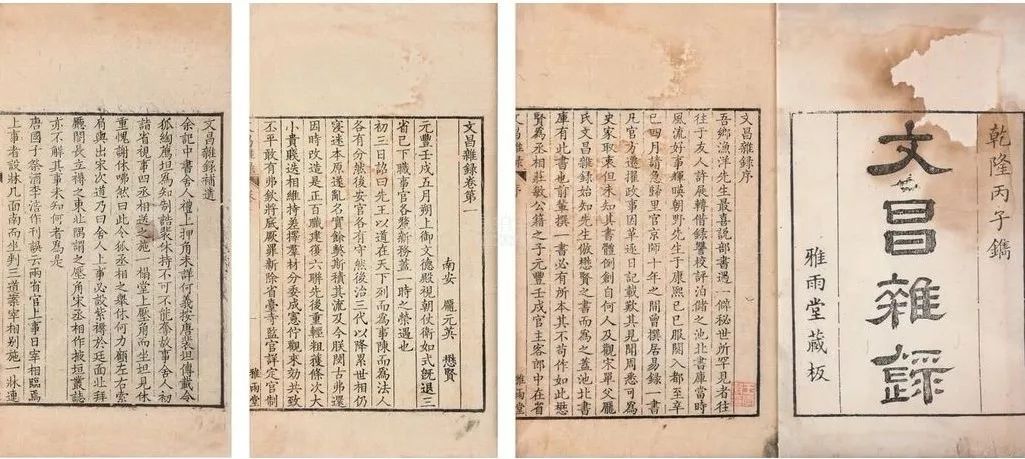

《文昌杂录》 太常初步拟定的谥号在覆申考功后,须经过尚书省官员的评议。都堂议谥会议的具体程序与仪制,唐代似无直接记载,北宋庞元英所撰《文昌杂录》中载录的宋元丰时期制度或可作为参证: 礼部黄尚书上言:伏睹覆定臣寮谥议,其法:质明入内,废务一日。假故既频,事易停壅,欲乞自今集官覆谥,午刻入省。敕依,乃罢酒食。故事:尚书省集,请谥之家,自设醪馔,旧从官给,今方罢之。(卷四) 十六日都省覆王韶已下谥议。左仆射王公式假,右仆射蔡公服药。传宣召左仆射赴省,左丞对席,右丞独坐于西偏。尚书侍郎、郎中、员外分左右曹,东西各重行。考功郎中、监仪御史坐北向。酒九行。仆射秉笔,有司赞揖。(卷二) 然则在元丰年间更改会议时间之前,议谥会议都在清晨开始,持续整整一天。会议由考功郎中主持,参加者系尚书省所有官员,由左右仆射执笔写定。唐代的议谥仪制当去此不远。这样严正的与会阵容与长达一天的会议时间显示了国家对于定谥这一塑造官员身后形象的关键步骤给予了相当程度的重视。

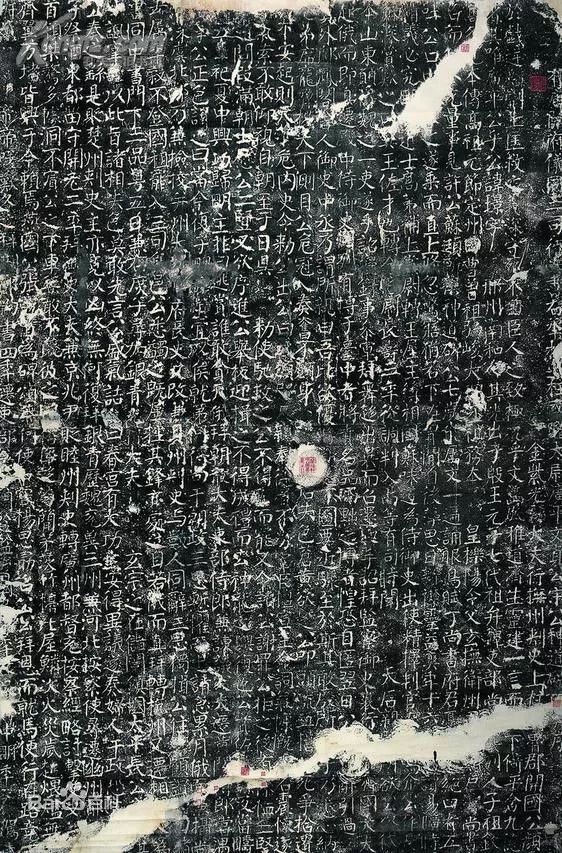

懿德太子墓壁画(局部) 对某些举足轻重或富有争议的逝者而言,这一集中了数十位清要官员的议谥会议往往成为各方政治势力的角力场与其生前恩怨的展示台,所有的一切都将在这总结逝者一生功过的会议上爆发,纷竞的结果,有时候甚至惊动天听,最终由皇帝亲自调停,方得以了事。以张说为例。《通典》记载了议谥之际左司郎中杨伯成的驳议: (开元)十八年,太常寺谥赠太师燕国公张说为文贞。左司郎中杨伯成驳曰:“谥者德之表、行之迹,将以激励风俗,检束名教,固无虚称,是存实录。准张说罢相制云:‘不肃细微之人,颇乖周顺之旨。’又致仕制云:‘行亏半古,防阙周身,未免瓜李之嫌,而喧众多之口。且玉之有瑕尚可磨也,人之斯玷,焉得逭诸。’谥曰文贞,何成劝沮!请下太常,更据行事定谥。”工部侍郎张九龄又立议,请依太常为定。未决。玄宗为制碑文,赐谥曰文贞。(卷一百四) 张说自玄宗在东宫时即为侍读,在迫使睿宗让位的关键时刻进言劝立太子监国,最终促成了玄宗的上位,又劝玄宗早除太平公主,故此在玄宗诛杀太平、最终掌握政权之后,立即征拜中书令,封为燕国公。其后抚同罗、平党项、征河曲、置彍骑、掌集贤、校图书,文治武功,彪炳史册,开元时期的安定局面,张说可谓有功。开元中,宇文融得势,检括天下逃户,张说以扰人不便,遂多抑其奏请,故与宇文融不协。时中书主事依仗宰相势力招贿纳财,又私度僧,往来与张说占卜吉凶。开元十四年,宇文融遂与崔隐甫、李林甫以此为借口,弹奏张说招引术士,夜解天象及招引贿赂。与卜筮之人交通观象,在当时是非常严重的罪名,杀身甚至族灭都是可能的结果。因为高力士的求情,张说被免去了中书令一职,而宇文融等仍恐张说复用,遂继续密奏毁之,次年,玄宗遂诏张说致仕,开元十八年卒。张说去世之时,当年弹劾他的宇文融已于上年贬昭宗乐平尉,崔隐甫因丁忧去官,欧博allbet李林甫羽翼尚未丰满,朝中已无政敌,而玄宗得知张说死讯之后“憯恻久之,遽于光顺门举哀,因罢十九年元正朝会”,并于赠张说为太师的诏书中对其一生功绩褒贬有加,实际在一定程度上反映了玄宗对于罢免张说一事的追悔。故而太常初谥“文贞”,很可能代表了玄宗的立场。提出反对意见的杨伯成,仅在开元二十三年议改五服制度之时参与过意见,从现存史料来看,本身并无党附某派的嫌疑,他在此时提出驳议可能仅仅由于对礼制的精熟与执着。但一旦当年的政治斗争被摆到台面上,尤其是当时罢相与致仕制书中具有谴责意味的评语被再次提起,是否应该给张说“文贞”这样的美谥,就立刻成为一个问题。即使身任工部侍郎的张九龄大力主张依从太常所定谥号,仍未能主导会议的方向。可以想见,当时会议之上,数十名尚书省官员议论纷纷,逝者一生的功过被反复咀嚼。正反双方,各持己见,始终未能在会议上定下张说的谥号,直到玄宗为之御制神道碑文,赐谥“文贞”,方才最终平息了这场谥号之争。但是所谓“赐谥”,或许反映了“文贞”二字只是皇帝特别的恩典,并不代表包括整个官僚机构在内的官方对逝者的定评。透过这一事件,我们可以清晰地看到,逝者生前一旦卷入政治斗争,其所造成的后果仍将以各种方式在逝者身后对议谥会议起着相当的影响。 议谥中的纷竞除了受到死者生前恩怨影响外,家属在其中的作用亦不可小觑。谥号的美恶自然会关系到家族的荣誉,一旦所得谥号不佳,家属便会通过申诉迫使官方改谥,成功与否则仍旧取决于逝者生前的政治影响。许敬宗谥号的更定便是唐代此类事件中典型的一例: (显庆)三年薨……太常将定谥,博士袁思古议曰:“敬宗位以才升,历居清级,然弃长子于荒徼,嫁少女于夷落。闻诗学礼,事绝于趋庭;纳采问名,唯闻于黩货。白圭斯玷,有累清尘,易名之典,须凭实行。按谥法:名与实爽曰缪,请谥为缪。敬宗孙太子舍人彦伯不胜其耻,与思古大相忿竞,又称思古与许氏先有嫌隙,请改谥官。太常博士王福畤议曰:“谥者饰终之称也,得失一朝,荣辱千载,若使嫌隙是实,即合据法推绳,如其不亏直道,义不可夺,官不可侵,二三其德,何以言礼?福畤忝当官守,匪躬之故,若顺风阿意,背直从曲,更是甲令虚设,将谓礼院无人,何以激扬雅道,顾视同列?请依思古谥议为定。”户部尚书戴至德谓福畤曰:“高阳公任遇如此,何以定谥为缪?”答曰:“昔晋司空何曾薨,太常博士秦秀谥为缪丑公。何曾既忠且孝,徒以日食万钱,所以贬为缪丑,况敬宗忠孝不逮于曾,饮食男女之累有逾于何氏,而谥之为缪,无负于许氏矣。”时有诏,令尚书省五品已下重议,礼部尚书袁思敬议称:“按谥法:既过能改曰恭,请谥曰恭。”诏从其议。(《旧唐书·许敬宗传》) 许敬宗在高宗立武后之时,大力赞成其事,并与李义府诬构长孙无忌、褚遂良、韩瑗,致其贬死。自掌国史,又任爱憎为史传,当时饱受讥议,加之为财嫁女于蛮酋,因彦伯父昂与其宠婢私通而奏请流昂于岭外,袁思古谥之为“缪”,欧博百家乐可谓得实。而彦伯不满于袁思古所定谥号,诉于有司的同时,竟至“于路上欲邀击之”,事情闹大之后,当然引起了高层的关注。户部尚书戴志德早于麟德二年同平章事,行事往往“推美于君”,故高宗、武后皆对其深加器重,他对王福畤的“高阳公任遇如此,何以定谥为缪”的质问,不仅是中书门下受理诉请后的例行公事,在一定程度上也代表了高宗、武后的意见,显示了即使在许敬宗去世之后,高宗、武后对其仍颇为念旧,终究否定了代表朝廷舆论的太常所拟定的谥号。在这一事件中,许家的申诉是改谥的由头,但最终起作用的仍是逝者生前的政治资源。 从上述张说与许敬宗议谥过程中的曲折可以看出,谥号的议定是包括最高权力者——皇帝及高层官僚机构在内,各方面政治力量碰撞、角力、妥协的结果,一字褒贬背后,沉淀了逝者生前数十年间的政治经历与人事恩怨,而它们最终在他死后凝结为谥号,塑造了其人留给后世的基本形象。 三、神道碑——虚美隐恶的宣传板 中国古代,立碑从来不是一件随随便便的事。《文心雕龙》对碑的起源有这样的阐释: 碑者,埤也。上古帝皇,纪号封禅,树石埤岳,故曰碑也。周穆纪迹于弇山之石,亦古碑之意也。又宗庙有碑,树之两楹,事止丽牲,未勒勋绩,而庸器渐阙,故后代用碑,以石代金,同乎不朽,自庙徂坟,犹封墓也。(《诔碑篇》) 可见碑之起源,上追古帝皇之封禅,下及宗庙之祭祀,所追求的是万古不朽。官员身后,立于墓前,记述其家世功业者谓之神道碑。高耸于墓道前的神道碑,属于纪念碑的一种,它以其宏伟的高度在公共空间中形成醒目的焦点,其文字同样会对观者造成强烈的印象,因此神道碑的建立往往带有强烈的昭示天下的政治意味。可见,碑石自诞生之始便带有强烈的意识形态色彩,有资格立碑必须有功业、德政或者高行可称。 唐代制度直接规定了有资格立神道碑者的官位品级。《唐会要》云: 旧制,碑碣之制,五品已上立碑(注:螭首龟趺,上高不过九尺),七品已上立(碑)〔碣〕(圭首方趺,趺上不过四尺)。若隐沦道素,孝义著闻,虽不仕亦立碣。(卷三十八) 作为官员的特权,记载死者生平功业,具有强大的展示与宣传功能的神道碑,理所当然地受到了官方严格的控制。《新唐书·百官志》云: 考功郎中、员外郎,各一人,掌文武百官功过、善恶之考法及其行状。若死而传于史官、谥于太常,则以其行状质其当不;其欲铭于碑者,则会百官议其宜述者以闻,报其家。 唐前期大臣多官为立碑,碑文亦往往诏名家撰作,如杜如晦、王珪碑文皆由虞世南所作,裴行俭碑则张九龄所作,魏徵、张说碑更系太宗、玄宗御制。唐后期至五代,神道碑“诏撰”、“官立”的记载较少,但官方并未放松对神道碑文的控制: (后唐愍帝)应顺元年三月,故忠武军节度使孟鹄男遵古上言,乞立先臣神道碑。诏今后藩侯带同平章事已上薨谢者,并差官撰文宣赐。未带相印(《旧五代史·唐闵帝纪》作“未带平章事”,文意较显豁)及刺史以令式合立碑者,其文任自制撰,不在奏闻。(《册府元龟》卷六十一) 孟鹄官至忠武军节度使,未带平章事,准此诏,如孟鹄辈,今后立碑可不经奏闻。那么可以推测,此前凡所欲立碑者,应皆上奏,碑文或官撰,或须经过官方核准。此条虽系五代材料,但考虑到五代尤其是后唐,基本承袭了唐后期制度,可以认为,唐后期对于官员神道碑之控制大抵亦如此。 那么受到官方严格控制的神道碑文应有怎样的规范?《文心雕龙》对此亦有精当的阐释: 夫属碑之体,资乎史才,其序则传,其文则铭。标序盛德,必见清风之华;昭纪鸿懿,必见峻伟之烈,此碑之制也。(《诔碑篇》) 刘勰特别指出“属碑之体,资乎史才”,这是由于神道碑文必须对于逝者一生的事迹功业有详细的叙述,那么神道碑文中这些内容必须有可靠的依据,而其材料来源即是逝者的行状。实际上,唐代文士在记述其为逝者撰写碑文的缘起之时,行状是常常出现的重要道具: 述其行状,访余以铭勒之事。(陈子昂《临卭县令封君遗爱碑》) 以真卿天禄校文,叨太仆之下列;宪台执简,承谕德之深知。虽青史传信,实录已编于方册;而丰碑勒铭,表墓愿备于论譔。谨凭吏部员外郎卢僎所上行状,略陈万一,多恨阙遗。(颜真卿《宋公神道碑铭》) 右威武上将军佶……持故吏行状,托余斯文,是以叙而铭之。(路岩《义昌军节度使浑公神道碑》) 其军司马武功苏遇……请铭于礼部侍郎宗闵。宗闵承命惶恐,辞不敢当,伏念百吏于宰相,皆僚属也,又何敢让。退视公行状而着其语。(李宗闵《御史中丞赠太保李良臣墓碑》)

《宋公神道碑》 唐人行状与神道碑皆保存下来的仅颜真卿、独孤及、董晋、韩愈四人。细审四人行状与神道碑,可发现,二者所叙基本事迹大致相同,而神道碑铭作为展示于公开场合的读本,则往往略其实事而多作夸饰,其中对逝者生平刻意的去取与议论,多可体现官方意志,其位高权重者尤甚,碑文中的掩饰尤多。令狐峘所撰《颜真卿神道碑》则典型地表现了官方为政治目的在这一具有宣示意味的文本中对历史事件的变形。 在《颜真卿神道碑》中,有关颜真卿殉国日期竟然诡异地出现了两个不同的记载: 有唐名臣赠司徒鲁郡文忠公颜公……今上兴元元年八月三日,蹈危致命,薨于蔡州之难。贞元二年春,蔡州平,冬十一月二旬有三日,嗣子栎阳尉頵、秘书省正字硕衔恤奉丧,归于万年县之旧原。皇帝彻悬震悼,乃册赠上公,诏有司具鼓吹羽仪送于墓所,遣中谒者吊祭,赙钱五十万,粟三百硕,命太常考行诔德,谥曰文忠。 贞元初,希烈陷汴州,是时公幽辱已三岁矣,度必不全,乃自为墓志,以见其志。是年遇害于汝州之龙兴寺,春秋七十有六。 前一段引文出现在碑文的起首,这部分对颜真卿死后哀荣的记述,充分展示了碑文所体现的国家意志,这里所记录的言之凿凿的兴元元年,应该可以理解为官方在这一问题上的表达。而文章后半部分“贞元初”这一含糊而暧昧的时间指向,却直接否定了前者。这一矛盾在宋留元刚为颜真卿所编年谱中就已经指出,并有详密的考证,今迻录如下: (贞元)二年丙寅,四月,希烈为牙将陈仙奇所杀,蔡州平。十一月,奉公丧归葬于万年县之凤栖原。公之死也,《旧史·纪》云贞元元年正月始间废朝赠谥,《传》乃谓死于兴元元年八月。《新史·纪》以为贞元元年之八月。《神道碑》前书月日同《旧传》,后又云贞元初遇害。希烈之诛,《新》、《旧史·纪》作今年四月,《旧史·传》复云贞元元年仙奇护公丧归,考之《移蔡帖》:“贞元元年,自汝移蔡。”《行状》及嗣曹王皋《表》、柳珵《常侍言旨》并云:是年八月,贼命辛景臻等,于蔡州龙兴寺缢公。明年,希烈死,仙奇归丧。则《旧史》纪传不但书公之死先后失次,而平蔡归丧之年亦复差互。 的确,由其故吏殷亮所作,很可能是颜真卿殉国后第一份生平资料的行状记载了与《神道碑》不同的殉国日期: 贞元元年,河南王师复振,贼虑蔡州有变,乃使其将辛景臻于龙兴寺积薪,以油灌,既纵火,乃传希烈之命,若不能屈节,自即裁之。公应声投地,臻等惊惭,扶公而退。希烈审不为己用,其年八月二十四日,又使景臻等害于龙兴寺幽辱之所,凡享年七十七。眀年三月,希烈为麾下将陈仙奇所杀,淮西平,仙奇遣军将营送公神榇于京师……后江西节度嗣曹王皋上表曰:“臣见蔡州归顺脚力张希璨、王仕顒等说:去年八月二十四日,蔡州城中见封,有邻儿不得名字,云希烈令伪皇城使辛景臻、右军安华于龙兴寺杀颜真卿,埋于罗城西道南里,并立碑。” 这里所引录的曹王皋上表真切地记录了蔡州平定日唐廷访查颜真卿下落的情状,应是对颜真卿死期最直接的记录。同时留元刚年谱中提到的《移蔡帖》即颜真卿于贞元元年自汝州移蔡州之时所作,其全文曰: 贞元元年正月五日,真卿自汝移蔡,天也。天之昭明,其可诬乎!有唐之德,则不朽耳!十九日书。 显然,《行状》所载颜真卿被害时间为贞元元年八月二十四日是正确的,而曹王皋的上表亦表明朝廷很清楚地知道颜真卿真实的殉国时间。那么《神道碑》的起首,也就是在官方的话语系统中,为何要郑重其事地书写兴元元年八月二十四日这一时间呢?这其中实际有着相当复杂的政治原因。 除了兴元元年和贞元元年两个时间之外,《旧唐书·德宗纪》还记载了另一个时间: (贞元元年)癸丑(十七日),始闻太子太师鲁郡王颜真卿为希烈所害,追赠司徒,废朝五日,谥曰文忠,仍特授男頵、硕等官。 据唐代惯例,大臣薨卒,一般辍朝一日至三日,“废朝五日”意味着超乎一般的痛悼与哀荣。在此之前,只有开元二十九年宁王宪薨,辍朝十日;魏徵、张说、郭子仪去世废朝五日。以颜真卿宣慰李希烈的品级与功业,并不够“废朝五日”的资格。德宗之所以如此震动,并给予这样超乎寻常的哀荣,是因为颜真卿以七十五岁高龄宣慰淮西,从制下之初便引起了满朝的震动,并且舆论一致认为,这一事件乃系卢杞对颜真卿的陷害。而颜真卿甫临李希烈军中,即遭扣押,此后一年多的时间里,他从许州被移到汝州,又从汝州被移到蔡州。而这段时间中,李希烈与唐廷始终处于战争状态,双方互有攻守。李希烈军于建中四年十二月攻占汴州之后,势力达到顶峰,此后唐军进入了反攻阶段,李希烈颓势渐渐显现。至颜真卿死讯传至朝廷的贞元元年初,唐军全面转败为胜,李希烈节节败退,不得不放弃汴州等地,退守汝、蔡老巢。在这种情况下,他必须将具有人质性质的颜真卿带在身边。在多次转移之后,即使李希烈一方的军民可能都已不知颜真卿的生死,而正在此时,以为必死的颜真卿自撰了墓志以及遗表。兵荒马乱之际,这些文字一经流传,无疑使外界确信颜氏已经被李希烈所杀害。于是在颜真卿被转移到蔡州的十二天后,颜氏殉国的假消息传抵到朝廷。 而就在当天,德宗正动念将一年前迫于舆论压力外贬为新州司马的卢杞升为饶州刺史,为将来召其回京奠定基础。然而口宣遭到当值草诏的给事中袁高的拒绝。后虽另请中书舍人草成诏书,但又为其封还,以致引起持续数日的朝野议论与骚动。以袁高为代表的诸大臣上奏中所谓“退斥忠良”,无疑包括了卢杞陷颜真卿于死地之事。终于,德宗在颜真卿死讯传来十天以后(壬戌),将刚刚量移为吉州长史的卢杞贬为澧州别驾。在德宗与群臣博弈的十天之中,颜真卿适时而来的死讯很可能成为了群臣的一个重要砝码,从而迫使德宗最终放弃了卢杞。然而当贞元二年淮西平定之后,颜真卿的灵柩被运至京师,颜真卿遇害的真实日期逐渐浮出水面,所有人发现,当一年多之前满朝为颜真卿遇害而震动痛惜,甚至被利用为贬斥卢杞的砝码的时候,颜真卿还没有死。事情至此,朝廷的尴尬是毋庸置疑的,掩饰是此时的当务之急。而颜真卿的葬礼无疑是一个绝好的机会。于是在令狐峘为颜真卿所作神道碑的起首郑重其事地书写兴元元年这一时间,背后有着深刻的政治考量。然而作为颜真卿的故吏,令狐峘也许并不愿颜氏真正的殉国日期就此湮没,故而在碑文的结末隐晦地出现了贞元元年这一更近于真实的日期,于是在同一篇碑文中就此出现了两个矛盾的时间。 颜真卿神道碑文中的矛盾显示了政治化书写与作者个人情感之间的矛盾,但无论令狐峘怎样曲笔传递真实,他仍旧必须在显眼位置书写官方的立场。无疑,在颜真卿神道碑的书写事件中,官方又一次刻意塑造了逝者身后形象,并且这一形象通过其载体——神道碑显豁地展示于公众面前,从而在相当程度上固化了社会舆论对其人的观感,同时也传递了官方希望传递的信息,而历史的某些真实便因此淹没于这一喧嚣的展示行为之中。 四、史传的成立 毫无疑问,今日我们对于古代社会的了解,绝大部分来自肇端于《史记》的正史系统,而正史最重要的材料来源,则系历朝历代所修撰的本朝国史。国史修撰有着古老的传统,同时也是历朝历代构建意识形态的重要环节之一,每一个时代的统治者都精心设计了一系列制度来保证国史的修撰。由于太宗不甚光彩的继位方式,唐代的国史修撰从一开始便受到太宗高度的重视,此后国史的修撰屡次成为各方政治势力角力的重要阵地。因此唐代国史,尤其是止于德宗初年的纪传体国史中的传记无疑是官方对于官员形象的直接塑造。由于五代所撰《旧唐书》,其德宗之前部分直接取材于唐代的纪传体国史,我们将这部分人物传记视为出于唐代史官之手,当无大误。那么唐代史臣利用了何种材料撰作了这些传记?对于材料的去取之间是否有特别的政治含义?厘清这些头绪,无疑有助于我们理解当时官方对于史传中人物的刻意塑造。 与谥议和神道碑一样,史传亦渊源于官员家属上报至尚书考功的行状。曾任史官的刘知几与李翱对此都有明确的论述: 翱以史官记事不实奏状曰:“臣谬得秉笔史馆,以记注为职。夫劝善惩恶,正言直笔,纪圣朝功德,述忠贤事业,载奸臣丑行,以传无穷者,史官之任也。凡人事迹,非大善大恶则众人无由得知,旧例皆访于人,又取行状、谥议以为依据。”(《旧唐书·李翱传》) 从文书的实际运作来看,韩愈所撰《董晋行状》文末云:“伏请牒考功,并牒太常议所谥,牒史馆请垂编录。”李翱所撰《韩愈行状》亦云:“谨具任官事迹如前,请牒考功、下太常定谥,并牒史馆。”无疑,行状最终将交付史馆,成为国史列传最直接的蓝本。从宋王明清《挥麈录》所载宋代国史撰修的制度与实况,大抵可知唐代史馆的运作情形: 徐敦立语明清云:凡史官记事所因者有四:一曰时政记,则宰执朝夕议政,君臣之间奏对之语也;二曰起居注,则左右史所记言动也;三曰日历,则因时政记、起居注润色而为之者也,旧属史馆,元丰官制属秘书省国史案,著作郎、佐主之;四曰臣僚墓碑行状,则其家之所上也。……臣僚行状于士大夫行事为详,而人多以其出于门生子弟之类,以为虚辞溢美,不足取信。虽然其所泛称德行功业,不以为信可也,所载事迹,以同时之人考之,自不可诬,亦何可尽废云。度在馆中时见重修《哲宗实录》……据逐人碑志,有传中合书名,犹云公者,读之使人不能无恨。 徐敦立,名度,宰相徐处仁之幼子,其所记北宋史馆中据碑志以为传记,唐代史官为时人作传,行状则是其最基本的材料。《旧唐书》德宗前有传诸臣,今尚有行状传世者,高宗时宰相薛元超为其中之一。薛元超,薛收子,薛道衡孙,比较《旧唐书》本传与杨炯所撰行状,可以发现薛氏本传所记诸事完全节录自杨炯所撰《行状》,可知当日交付史馆的行状的确是国史列传重要的材料来源。然而另一方面,列传中所呈现的传主形象却与行状中的大相径庭。在《薛元超行状》中,杨炯所描写的这样一些细节是本传所不录的: (高宗)后因闲居,谓公曰:“我昔在春宫,与卿俱少壮,光阴倏忽已三十年,往日贤臣良将,索然俱尽,我与卿白首相见。卿历观书传,君臣共终白首者几人!我观卿大怜我,我亦记卿深。”公感噎稽首,谢曰:“老臣早参麾盖,文皇委之以心膂。臣又多幸,天皇任之以股肱,誓期杀身报国,致一人于尧舜,伏愿天皇遵黄老之术,养生卫寿,则天下幸甚。”赐黄金二百镒。 上幸九成宫,敕皇太子赴行在所,置酒别殿,享王公以下。时太子、英王侍皇帝酒,酒酣,公献寿曰:“天皇合易象,乾将三男震、坎、艮,今日是也。”上大悦,百官舞蹈称万岁,赐杂物百段,银镂锺一枚。 上初览万机,公上疏论社稷安危、君臣得失。上大惊,即日召见,不觉膝之前席,叹曰:“览卿疏,若暗室而照天光,临明镜而睹万象。”此后宠遇日隆,每军国大事,必参谋帷幄。 《行状》所叙这一切细节容或有所夸饰,但薛元超与高宗有着数十年的情谊,始终深得高宗信赖,这一点毋庸置疑。本传及《行状》都记述他曾因与上官仪交通而配流嶲州。上官仪因卷入高宗试图废黜武后事件被族诛,他在这一事件中受到牵连,以致流放,表明其在帝后之争中,始终站在高宗一边,武后将其配流远地,很可能出于翦除高宗亲信的考虑。弘道元年,高宗去世,薛元超即刻请求致仕。《行状》记此事远较本传“以疾乞骸”的平淡叙述更能体现薛元超一生的立场——“俄以风疾不视事,高宗崩,舆疾往成都,抗表辞位,至于再至于三”。薛元超不顾病体,长途跋涉,坚决请辞的行为显示了他对高宗的忠诚与对武后的不满,这与上述细节中表现的他与高宗的情谊是一致的。然而这一切在薛元超本传中完全被隐去了,本传中的薛元超好荐引寒俊、能直言进谏,它力图塑造的是一个典型的称职宰臣的形象,然而薛元超与高宗数十年的亲密情谊与其不仕武后的政治立场则因为官方立场的“选择性失明”被完全掩盖掉了。 从谥号的拟定到神道碑的撰写乃至国史中传记的成立,唐代官员即使在死后仍旧经历着朝廷对他们的形象塑造,以此建构起官方的话语体系,并将其公之于众,传之后世。在这一漫长过程中,死者生前的政治资源和人事纷争仍将继续发酵,而朝廷亦出于种种原因需要对死者形象加以重塑,因此原本比较接近于真实的行状在经过精心刻意的改造之后,最终以谥议、神道碑以及史传的形式呈现在当时以及后世的读者面前,而历史的几多真相就此被层层掩盖。然而当这些不同层级却彼此相因的史料同时呈现之时,无数被刻意删落的细节便会一一浮现。这一切提示今日的研究者,史料并非是静态的、平面的,每一种史料在其产生之际都有其特定的语境,它们产生的过程往往是一个层类构造的过程,更多地关注不同层次史料间的差异,或许可以窥见更为丰富而真实的历史。 (责任编辑:) |